Gerhard Köbler

Bilder aus der deutschen Rechtsgeschichte

von den Anfängen bis zur Gegenwart

![]() Verlag C. H. Beck München

Verlag C. H. Beck München

J ,

1A- . 1f-i")(.XM !'•

Gerhard Köbler

Bilder aus der deutschen Rechtsgeschichte

Gerhard Köbler

Bilder aus der deutschen Rechtsgeschichte

von den Anfängen bis zur Gegenwart

![]() Verlag C. H. Beck München

Verlag C. H. Beck München

Mit 144 Abbildungen

![]() CIP-Titelaufnahme der

Deutschen Bibliothek

CIP-Titelaufnahme der

Deutschen Bibliothek

Köbler, Gerhard:

Bilder aus der deutschen Rechtsgeschichte : von den Anfängen bis zur Gegenwart / Gerhard Köbler. - München : Beck, 1988

ISBN 3 406328806

![]() ISBN 3406328806

ISBN 3406328806

© C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung (Oscar Beck), München 1988

Satz: C.H. Beck'sche Buchdruckerei, Nördlingen

Druck und Bindcarbeitcn: May & Co., Darmstadt

Printed in Germany

Inhalt

Vorwort Seite 9

Einführung Seite ii

Die alten Völker Seite if

Die Idee der Indogermanen 15 Der Geist der Griechen 17 Die Kultur der Kelten 20

Die ersten Römer 22

Die Römer als Herren einer Weh 26

Das Erbe der Römer 30

Die Germanen Seite 3 j

Der Zug nach Süden 3 5 Groß und blond 39 Die Rätsel der Runen 43 Die Leichen im Moor 45

Die Versammlung des Volkes 47 Haus und Familie 49 Hof und Feld 51 Handel und Wandel 53

Das Morgenrot des Mittelalters Seite 56

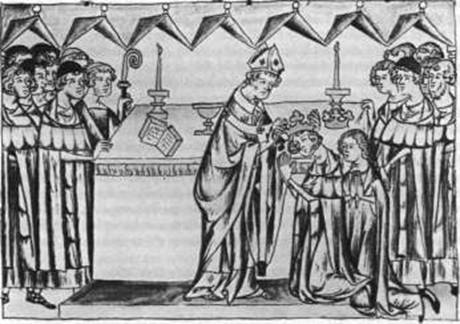

Das Reich der Franken 56 Grundherrschaft und Adel 60 Die Rettung des Wissens 6x Das gute alte Recht Gj Der König und sein Reich 71 Das Ding auf dem Malberg 76 Das Urteil Gottes 79

Fehde und Buße 83 Der Herr im Haus 86 Mann und Frau 89 Erbe und Freiteil 92 Seelenheil und Gewere 94 Das Volk der Verkäufer 97

Blüte und Krise Seite 101

Kaiser und Papst 101 Burg und Stadt 105 Ritter, Bürger und Bauer 109 Schilde und Wappen 112 Brief und Siegel 114 Marktkreuz und Roland 117

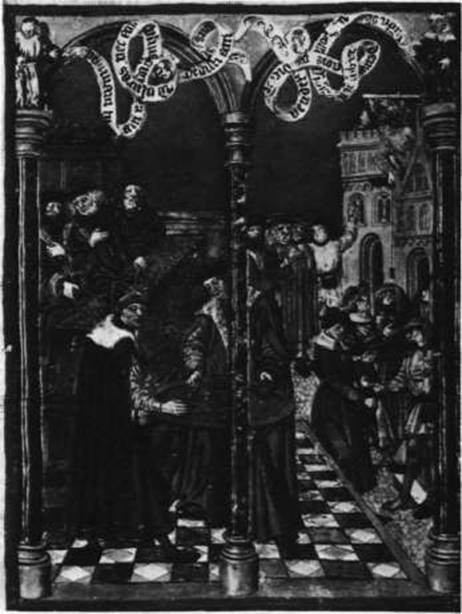

Die Eroberung des Geldes 119 Schule und Studium 120 Irnerius und Gratian 122 Eike von Repgow und der Sachsenspiegel 125 Recht und Gesetz 129

Inhalt

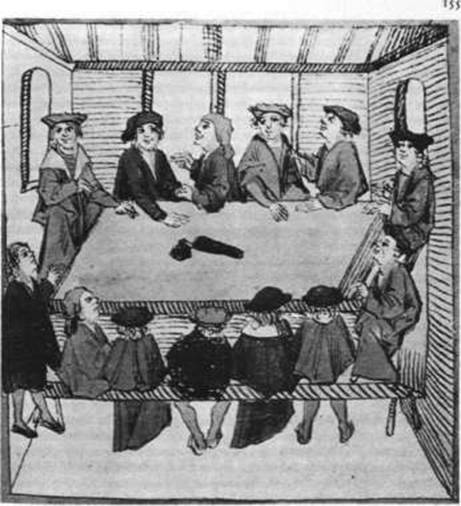

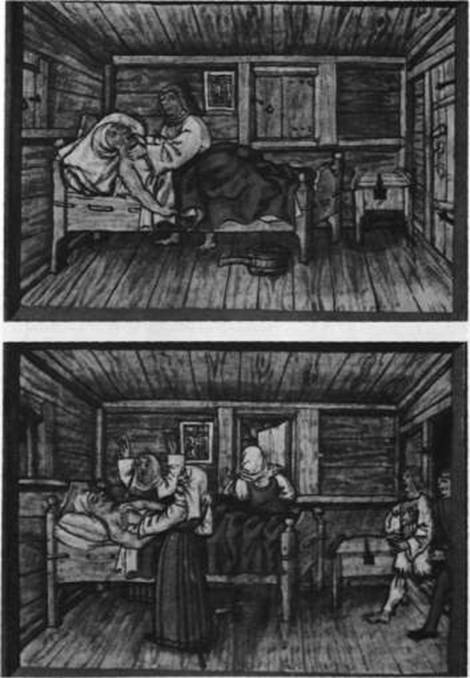

Privileg und Satzung 132 Weistum und Gewohnheit 135 Iustitia und Gerechtigkeit 138 König und Reichsstände 140 Landesherr und Landstände 144 Rat und Bürgermeister 146 Bauermeister und Hintersassen 150 Der Ort des Gerichts 151 Richter und Urteiler 156 Der Stab des Richters 160 Die bürgerlichen Sachen 162 Die peinlichen Sachen 165 Kirche und Inquisition 169 Geständnis und Folter 170 Voruntersuchung und endlicher Rechtstag 174

Feme und Femegericht 175

Die Gerichte über die Ungerichte 177

Absicht und Zufall 180

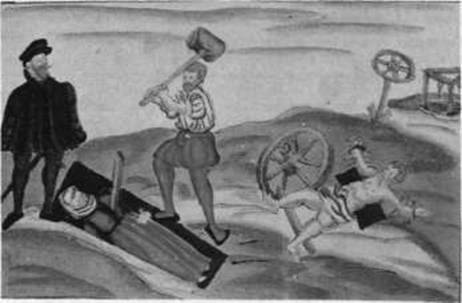

Die peinlichen Strafen 181

Galgen und Rad, Schwert und

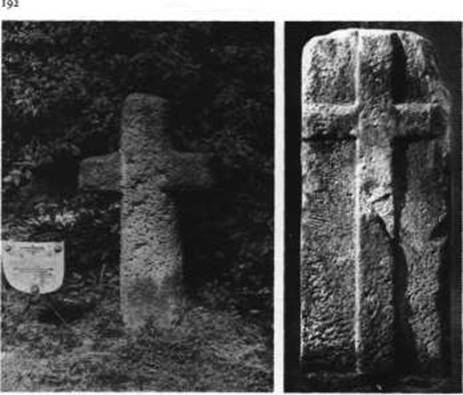

Scheiterhaufen 183 Henker und Scharfrichter 185 Pranger und Halseisen 187 Steinkreuz und Kreuzstein 191 Einzelner und Verband 192 Die Ehe in der Kirche 196 Erbenlaub und Testament 200 Die Entfaltung der Sachenrechte 206 Kauf und Miete, Dienst und Werk 211 Das Ende des Wergeides 216 Mensch und Tier 217

Erneuerung und Neuerung Seite 220

Neues Weltbild und altes Reich 220

Frühkapitalismus und Merkantilismus 228

Der Aufbruch zur bürgerlichen Gesellschaft 231

Rationalität und Aufklärung 232

Die Aufnahme des römischen Rechts 235

Reformationen des Rechts 239

Ordnung und Gebot 242

Die Kodifikation des Rechts 245

Die Gesetze des Reiches 247

Die Literatur der Juristen 249

Fakultäten und Studium 252

Reichstag und Reich 2$$

Die Kleinodien des Reichs 260

Der Absolutismus und die Landesherren 263

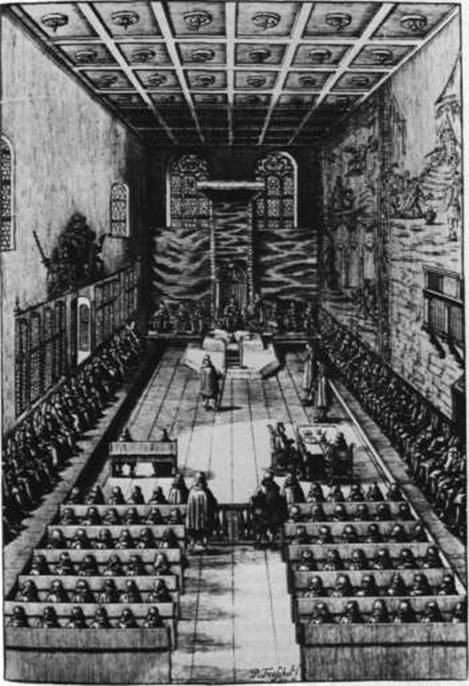

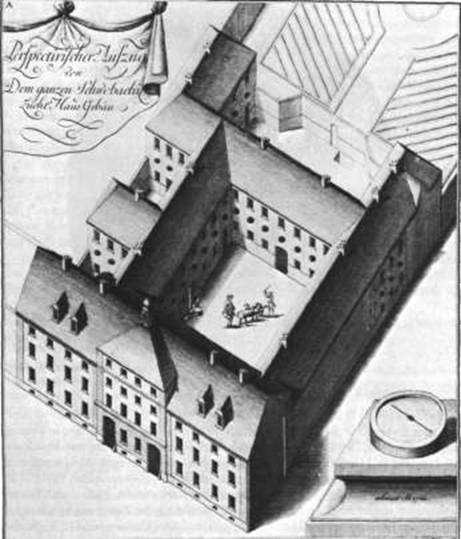

Die Verwaltung des Reiches 265 Die gute Polizei der Länder 266 Reichskammergericht und

gelehrter Prozeß 268 Vom Schöffen zum Gerichtsjuristen 273 Die Peinliche Gerichtsordnung

Karls V. 277

Die Hexen und ihre Prozesse 280 Gefängnis und Zuchthaus 283 Das geometrische Recht 288 Leibeigenschaft und Freiheit 289 Die aufgeklärte Ehe 290 Erbe und Pflichtteil 294 Eigentum und Enteignung 296 Obligation und Vertrag 297 Risiko und Sicherung 300

Der Umbruch zur

Gegenwart

Seite 302

Frankreich und Rheinbund 302 Der Bund der Deutschen 303 Vom Reich zur Republik 307

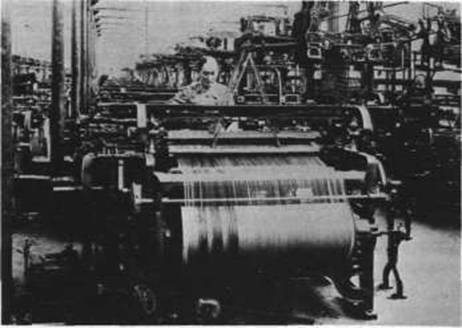

Der Reichtum der Völker 311 Soziale Frage und sozialistische Partei 312

Inhalt

Säkularisierung und Positivismus 313 Der Streit um die Kodifikation 315 Rechtserneuerung durch Gesetz 316 Die Einheit des Rechts 318 Historische Rechtsschule und

Pandektistik 320

Öffentliches und privates Recht 322 Die fundamentalen Rechte 323 Volkssouveränität und Parlament 325 Verfassung und Konstitution 326 Die Verwaltung des Landes 327 Straßen und Wege 328 Baufreiheit und Bauplanung 330 Schulpflicht und Bildung 331

Steuern und Staatshaushalt 332 Die Sicherung der Schwachen 333 Die dritte Gewalt 335 Mündlichkeit und Anwaltszwang 337 Staatsanwalt und Schwurgericht 338 Straf zweck und Strafart 340 Rechtssubjekt und Person 342 Ehe und Familie 343 Erbrecht und Finanzamt 345 Die Mobilität der Immobilien 346 Die Freiheit des Vertrages 348 Arbeit und Miete 349 Wirtschaft und Wettbewerb 352 Das geistige Eigentum 353

Recht und Form in der

Gegenwart

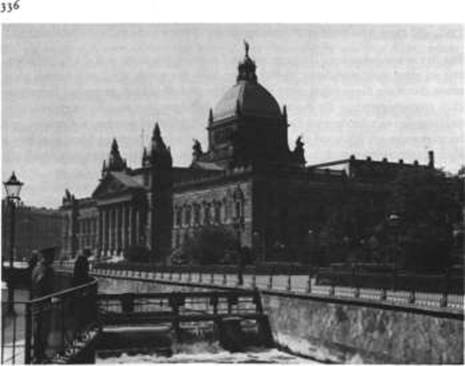

Seite j)6

Bildquellenverzeichnis Seite 373

Register Seite 375

Vorwort

Ubi societas, ibi ius lautet eine bekannte lateinische Rechtsregel. Wo Menschen zusammenleben, gibt es danach Recht. Dies gilt für die Gegenwart wie die Vergangenheit.

Was ist dieses Recht? Wie sieht es aus? Woher kommt es?

Das alles sind Fragen, welche sich jedem stellen, der irgendwann einmal mit Recht zu tun hat. Und wer hat dies nicht? Insbesondere in einer komplexen urbanisierten Industriegesellschaft wie der, in welcher wir in der Gegenwart leben.

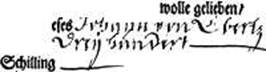

Vom älteren Recht wird vielfach angenommen, daß es noch anschaulich und von einem äußeren Formalismus von Solennitäten und Symbolen beherrscht gewesen sei. So sei beispielsweise der Erwerber eines Grundstückes bei dem Erwerb in das Grundstück hineingeführt worden und der Veräußerer habe es zum Zeichen seiner Aufgabe durch einen Sprung über den Zaun verlassen. Vor Gericht sei in Paarformeln und Stabreimen gesprochen worden und schon ein falsches Wort habe vielfach zum Verlust des Rechts geführt. Auch die Wahrheit sei nur formal erforscht worden, da sich jeder Angeschuldigte durch einen Reinigungseid von einem Vorwurf habe befreien können.

Die Form oder Erkennbarkeit des Rechts ist aber nicht auf die Vergangenheit beschränkt. In der Gegenwart ist das Recht vielleicht sogar noch deutlicher sichtbar als je zuvor. Freilich sind die Formen andere geworden.

Die Entwicklung unseres Rechts bis zur Gegenwart zu zeigen, ist das Ziel dieses Buches. Es will erstmals das Recht so gut wie möglich sichtbar machen. Deswegen verbindet es Wort und Bild. Das Bild soll das Wort veranschaulichen und das Wort soll die Bilder zu einer systematisch-historischen Einheit verknüpfen.

Dabei soll das Recht selbst zu Wort kommen. Deswegen sprechen die Quellen an vielen Stellen unmittelbar. Sie künden von alten Zeiten wie von jungen Tagen.

Die Schilderung dieses Rechts soll möglichst verständlich sein. Darum treten die Einzelheiten, so wichtig sie als solche auch sind, gegenüber den Grundzügen zurück. Wer mehr wissen möchte, sei auf die weiterführenden Literaturhinweise verwiesen.

Für Erfahrungen, auf welche sich dieser Versuch gründet, das Recht in seiner konkreten geschichtlichen Entfaltung anschaulich zu zeigen, bin ich vielen anderen Forschern sehr verpflichtet, allen voran Karl Kroeschell in Freiburg. Zu danken habe ich vielen Mitarbeitern und Helfern, welche mich bei der Arbeit in vielfältiger Weise unterstützt haben. Sehr verbunden bin ich schließlich Ernst-Peter Wieckenberg, Peter Schünemann und Ulrich Schmidt vom Verlag C. H. Beck, der das Projekt verlegerisch betreut.

Gießen, den 14. 11. 1987 Gerhard Köbler

Einführung

Als der Mensch denken lernte, begann er zu sprechen. Von diesen ersten Gedanken und Wörtern wissen wir nichts. Deswegen sind auch die ältesten rechtlichen Vorstellungen unbekannt.

Die ersten Zeugnisse über den Menschen sind ohnehin ziemlich bescheiden. Einzelne Knochenfunde lassen auf frühe Formen seiner Existenz schließen. Überreste von Lagerplätzen und jüngere Spuren von Geräten und Werkzeugen lassen Vermutungen über die allmähliche Höherentwicklung zu.

Gegen Ende der Altsteinzeit begann dann dieses neue Wesen, seine natürliche Umwelt und sich selbst in Höhlen zu malen und auf Felsen zu ritzen. Diese Bilder wurden langsam häufiger und geschickter. Einzelne von ihnen wurden dann erst Wonzeichen, danach Silbenzeichen und schließlich Buchstaben.

Damit war die Schrift erfunden, in welche der Mensch von nun an seine Gedanken fassen konnte. Damit konnte er sie dauerhaft machen und anderen Menschen unabhängig von Wort und Gedächtnis überliefern. Aufgrund dieser Erfindung erfahren und wissen wir mehr über ihn und mittelbar auch über uns selbst.

Schon unter den ältesten Schriftzeugnissen nimmt das Recht einen hervorragenden Platz ein. Beispielhaft hierfür stehen die biblischen Zehn Gebote oder die 1902 in Susa entdeckte, auf einem Dioritblock eingemeißelte Gesetzessammlung (Codex) des Königs Hammurapi von Babylonien (1728-1686 v. Chr.). Nichts anderes aber gilt etwa für Römer oder Germanen.

Die schriftlichen Quellen vermehren durch ihre chronologisch zunehmende Dichte unser Wissen über unsere Vergangenheit immer mehr. Dies gilt auch für das Recht. Spärlichen frühen Zeugnissen steht, vor allem seit der Erfindung des Buchdruckes, eine unübersehbar gewordene Informationsflut in der Gegenwart gegenüber.

Allerdings ist die Schrift nur eine Abstraktion der Wirklichkeit. Deswegen fehlt ihr deren Bildhaftigkeit. Darum fällt die anschauliche Vorstellung all dessen schwer, was wir nicht selbst gesehen haben, sondern nur durch die Schrift erfahren.

Diesen Mangel hat der Mensch schon früh erkannt. Deshalb hat er auch nach der Erfindung der Schrift das Bild fortgeführt. Vielfach hat er sogar Handschriften mit Bildern ausgestattet und dadurch zu besonderen Bilderhandschriften gemacht.

Zusätzlich hat die neuzeitliche Wissenschaft die anschaulichen Seiten des menschlichen Lebens als Gegenstand entdeckt. Bezüglich des Rechts sind dies vor allem die Gebrauchsgegenstände, deren man sich im Rechtsleben bediente, sowie die vom Recht geordneten Gebrauchshandlungen der Rechtsgegenstände und Formalhandlungen des Rechtslebens. Erste Bemühungen um sie reichen bereits in das 17. Jahrhundert zurück.

Seit der Erfindung der Fotografie erlebte diese Forschungsrichtung, welche die traditionelle Rechtsgeschichte vorteilhaft ergänzt, einen neuen Aufschwung. 1923 veröffentlichte Hans Fehr das Werk: Das Recht im Bild, nachdem schon 1900 Franz Heinemanns Arbeit über den Richter und die Rechtsgelehrten erschienen war. 1943 gab Claudius Freiherr von Schwerin eine erste Einführung in die gesamte Rechtsar-

12

Einführung

|

|

Einführung 13

chäologie. Etwa zur gleichen Zeit begründeten Karl Frölich und Karl Siegfried Bader eigene Schriftenreihen zur rechtlichen Volkskunde und zu den Rechtswahrzeichen.

Danach stellte und löste Hermann Baltl die Aufgabe, die in der Steiermark noch vorhandenen Realien des älteren Rechtslebens zu erfassen, in beispielhafter Weise. Mit der Strafjustiz in alter Zeit befaßte sich ein vom Mittelalterlichen Kriminalmuseum in Rothenburg ob der Tauber verlegter, in Zusammenarbeit mit Friedrich Merzbacher und Wolfgang Schild entstandener, bebilderter Band. Wolfgang Schild erweiterte seinen Beitrag unter Verwertung der Fehrschen Bildersammlung später auf die Alte Gerichtsbarkeit überhaupt (1980, 2. A. 1987). Das Kriminalmuseum faßte einen Teil seiner Stücke in einem Heft Bilder aus dem Kriminalmuseum (1984) zusammen. Gleichzeitig widmete sich Richard van Dülmen dem <Theater des Schreckens> (1985)-' und Otto Rudolf Kissel der <Justitia> (1984). Louis Carlen gibt seit 1978 ebenfalls reich bebilderte, von vielen Interessierten getragene Forschungen zur Rechtsarchäologie und rechtlichen Volkskunde heraus. Gernot Kocher erstellt überhaupt ein umfassendes Bildarchiv. Ruth Schmidt-Wiegand belebt die Beschäftigung mit den Bilderhandschriften neu.

All dies zeigt, daß die Notwendigkeit, den Gegenstand und damit hier das nur beschränkt körperlich faßbare Recht der Vergangenheit und seine menschheitsgeschichtlich möglich gewordene Darstellung in Bild und Schrift so gut wie möglich zu einer Einheit zusammenzuführen, voll anerkannt sind. Die Schrift vermag das Bild zu erläutern, das Bild die Schrift zu veranschaulichen. Beides dient der Erkenntnis des als solchen vielfach überhaupt nicht oder nicht mehr greifbaren geschichtlichen Gegenstandes, auf dem Gegenwart wie Zukunft unentrinnbar gründen.

Literatur: Schwerin, C. Frhr. v., Rechtsarchäologie. Gegenstände, Formen und Symbole germanischen Rechts. Teil 1: Einführung in die Rechtsarchäologie, 1943; Planitz, H. - Buyken, T., Bibliographie zur deutschen Rechtsgeschichte, 1952; Baltl, H., Rechtsarchäologie des Landes Steiermark, 1957; Bibliographische Einführung in die Rechtsgeschichte und Rechtsethnologie, hg. v. Gilissen, J., D/2 Deutschland, bearb. v. Thieme, H. u.a., 1970; Köbler, G., Bibliographie der deutschen Hochschulschriften zur Rechtsgeschichte (1945-1964), 2. A. 1972; Köbler, G.-Kumpf, J. H., Bibliographie der deutschen Hochschulschriften zur Rechtsgeschichte (1885-194$), 1976; Maisei, W., Gegenstand und Systematik der Rechtsarchäologie, in: Forschungen zur Rechtsarchäologie und Rechtlichen Volkskunde, hg. von Carlen, L., Bd. 1 (1978), 1; Kocher, G., Bild und Recht, FS Schmelzeisen, G. K., 1980, 142ff.; Köbler, G., Karl Frölich, in: Gießener Gelehrte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, hg. v. Gundel, H. G.-Moraw, P. -Press, V., 1982, Teil 1 243ff.; Laufs, A., Die Fehrsche rechtsarchäologische Bildersammlung, in: Aus der Arbeit des Archivars. FS Gönner, E., hg. v. Richter, G., 1986, 361; Text-Bild-Interpretation. Untersuchungen zu den Bilderhandschriften des Sachsenspiegels, hg. v. Schmidt-Wiegand, R., 1986; Wege europäischer Rechtsgeschichte, hg. v. Köbler, G., 1987.

2 Gesetzesstele des Königs Hammurabi von Babylon (1728-1686 v. Chr.). Der Gott Schamasch gibt dem stehenden König Ring und Stab

Die alten Völker

Die Idee der Indogermanen

Als am 28. 9. 1746 in London der kleine William Jones geboren wurde, konnte niemand ahnen, daß er eines Tages den sprachgeschichtswissenschaftlichen Zeithorizont um eine ganze Epoche zurückverlegen würde. Anfangs durchlief auch er einen ganz üblichen Entwicklungsgang, indem er zunächst in England umfangreiche Rechtskenntnisse erwarb und dann im Dienste seiner Majestät nach Indien ging und 1783 Oberrichter in Kalkutta wurde.

Dann trat allerdings eine entscheidende Veränderung ein. Neben seiner Tagesarbeit beschäftigte er sich nämlich mit der indischen Sprache. Er übersetzte eine Reihe altindischer Sprachdenkmäler ins Englische, gab 1792 den ersten Druck in der von dem vorchristlichen indischen Grammatiker Panini (5. ?, 4. Jh. v. Chr.) festgelegten altindischen Hochsprache Sanskrit (samskrta-, richtig gebildet) heraus und begründete zusammen mit Colebroke die indische Altertumsforschung in Europa.

Bei diesen Studien stieß er im Jahre 1786 auf einen merkwürdigen Befund. Das altindische Wort pitär hatte ebenso wie das lateinische pater, das griechische pater und das gotische fadar die Bedeutung Vater. Altindisch ajrah bedeutete Fläche, Flur, Gefilde, griechisch agros Feld, Land, lateinisch ager Feld und gotisch akrs Feld, Acker. Neben altindisch sat sechs standen griechisch hex sechs, lateinisch sex sechs und gotisch saihs sechs.

Diese und zahlreiche weitere auffällige Übereinstimmungen deutete Jones als Zeichen einer sprachlichen Verwandtschaft zwischen Indern, Griechen, Römern und Germanen. Wenig später begründeten hierauf Rask (1814), Bopp (1816) und Jakob Grimm (1822) eine neue Wissenschaft. Sie nannten sie nach den Randvölkern dieser Sprachgemeinschaft, den im Osten lebenden Indern und den im Westen wohnenden Germanen, indogermanisch (Julius Klaproth, 1823).

Spätere Forschungen ergaben, daß zu dieser Sprachenfamilie das Altindische, das Iranische, das Armenische, das Tocharische, das Hethitische, das Lykische, das Lydi-sche, das Phrygische, das Thrakische, das Griechische, das Pelasgische, das Albanische, das Illyrische, das Italische, das Keltische, das Germanische, das Baltische sowie das Slawische zu zählen sind. Jeweils mehrere dieser Sprachen zeigen in rund 2000 sog. Wurzelwörtern so auffällige Übereinstimmungen, daß an ihrer Verwandtschaft nicht zu zweifeln ist. Dementsprechend muß, da die enge Verwandtschaft im Wurzelwortschatz auf gemeinsame Abstammung der einzelnen Sprachen von einer älteren gemeinschaftlichen Sprache deutet, vor den seit dem zweiten vorchristlichen Jahrhundert sichtbar werdenden Einzelsprachen (Altindisch, Hethitisch, Griechisch) ein gemeinsames Indogermanisch bestanden haben. Dieses setzt als Träger wiederum ein gemeinsames Volk voraus, welches diese Sprache trotz gewisser dialektischer Verschiedenheiten einheitlich verwendete.

Die auf diese Weise erschlossenen Indogermanen, die sich damit als älteste greifbare geistesgeschichtliche Vorfahren der Deutschen erweisen, sind sonst geschichtlich

i6

Die alten Völker

nicht bezeugt. Deshalb sind Aussagen über sie auch nur sehr schwer zu treffen und sichere Bilder von ihnen nicht zu geben. Ziemlich wahrscheinlich ist nur der zeitliche Ansatz vor den Einzelvölkern, der in das ausgehende dritte vorchristliche Jahrtausend führt.

Dagegen ist schon der Lebensraum dieses Volkes ganz umstritten. Sah man ihn zunächst im Gebiet zwischen Aralsee und Hindukusch, so verlegten ihn spätere Forscher nach Nord- und Mitteleuropa. Die Gegenwart neigt demgegenüber wieder stärker zu einer Urheimat in Asien.

Zeitlich gehören die Indogermanen, zu denen von den europäischen Kulturkreisen die Schnurkeramikkultur gerechnet wird, in die ausgehende Jungsteinzeit. Sie kannten wohl Erz, Gold und Silber. Sie trieben Viehzucht (Rind, Schaf, Schwein, Pferd) und Ackerbau (Pflug, Säen, Gerste, Mahlen). Der Handel war anscheinend wenig entwik-kelt. Möglicherweise gab es bereits eine erste gesellschaftliche Gliederung. Bekannt waren Götter (Himmel, Feuer, Sonne).

Das Recht der Indogermanen kann nur mit großer Vorsicht aus den Wörtern der Einzelsprachen erschlossen werden. Diesen fehlt allerdings ein gemeinschaftlicher Ausdruck für das abstrakte Recht. Möglicherweise bezeichnete *ious einen Zustand der rituellen Reinheit und *demi eine festgesetzte Regel.

|

|

j Götterstein von Anderlingen bei Bremervörde (i8oo-ij}o v. Chr.) aus einem bronzezeitlichen Steinkistengrab

Der Geist der Griechen 17

Das Volk heißt *teuta und ist vielleicht ein Siedlungsverband. An seiner Spitze steht der *teutano. Untergliederungen des Volkes könnten ":genti- Familie oder *dem-Haus sein.

Im Haus steht der Familienvater an der Spitze (*dems-poti, Herr). Kind, Braut und Gast (lat. hostis, Feind) bedürfen einer besonderen Aufnahme in das Haus. Die Verwandtschaftsnamen lassen eine besondere Bedeutung des Mannes für den Sitz und die Zuordnung der Familie erschließen. Der Familienvater gibt die Tochter dem Mann, der sie in sein Haus führt, aber zu ihren Eltern in keinerlei verwandtschaftliche Beziehungen tritt. Stirbt der Familienvater, so stehen seine Söhne ohne weiteres an seiner Stelle. Fehlen sie, so entsteht Erbe (::'orbho, Verwaistes), das an die Brüder fällt. Wieweit dabei Grund und Boden schon erfaßt sind, ist unklar.

Vielleicht ist ein schädlicher Erfolg bereits durch eine Naturalleistung (Tiere) ausgleichbar. Möglicherweise können Gelöbnisse gemacht und durch einen Trank oder ein Trankopfer bekräftigt werden. Ob dann Streitigkeiten bereits verfahrensmäßig besonders behandelt werden, ist ganz ungewiß. Immerhin könnte das gotische Wort weitwoths, das die Bedeutung Zeuge hat und sich erklärt als einer der gesehen hat, darauf hindeuten, daß es bei Streitigkeiten schon auf das Sehen und Wissen Beteiligter angekommen sein könnte.

Literatur: Hin, HL, Indogermanische Grammatik, Bd. iff. 1921fr.; Schrader, O. - Krähe, H., Die Indogermanen, 1935; Wähle, E., Deutsche Vorzeit, 2. A. 1952; Nehring, A., Die Problematik der Indogermanenforschung, 1954; Dumezil, G., L'ideologie tripartie des Indo-Europeens, Paris 1958; Pokorny, J., Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, Bern 1959ff.; Krähe, H., Indogermanische Sprachwissenschaft, 5. A. 1966fr.; Schlerath, B., Die Indogermanen, Innsbruck 1972; Szemere-nyi, O., Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft, 2. A. i98o;Köbler, G., Indogermanischneuhochdeutsches und neuhochdeutsch-indogermanisches Wörterbuch, 2. A. 1982; Bird, N., The Distribution of Indo-european Root Morphemes, 1982.

Der Geist der Griechen

Alle Menschen sind sterblich. Sokrates ist ein Mensch. Folglich ist Sokrates sterblich. So lautet eine der bekanntesten Gedankenfolgen, welche in dieser Art aus der Antike stammt, aber in abgeänderter Art und Weise das gesamte wissenschaftliche Denken beherrscht. Sie ist vielleicht das wichtigste Gut überhaupt, das die Griechen erarbeitet und ihrer gesamten Nachwelt (und damit auch den Deutschen) überliefert haben.

Wer waren diese Griechen?

Um die Wende vom 3. zum 2. vorchristlichen Jahrtausend drangen von Norden her Indogermanen in den östlichen Mittelmeerraum ein, welche sich nachweislich seit dem 8. vorchristlichen Jahrhundert als Hellenen bezeichneten, später aber von ihren römischen Nachbarn Graeci, Griechen, genannt wurden. Der Zusammenbruch des Reiches der Hethiter um 1200 v. Chr. ermöglichte ihnen die Besiedlung der vorgelagerten Inseln und der Westküste Kleinasiens. Später gewann der zunächst im Norden verbliebene Stamm der Dorer die Herrschaft, unter welcher nach 800 v. Chr. eine weitere Ausbreitung nach Unteritalien, Sizilien und an das Schwarze Meer erfolgte.

18 Die alten Völker

Etwa zu dieser Zeit traten in Griechenland selbst Sparta und Athen besonders hervor. Davon unterstand das ursprünglich aus vier bzw. fünf Dörfern bestehende, dorisch gewordene Sparta zwei gemeinschaftlich regierenden Königen, neben denen fünf Ephoren und 28 Geronten standen. Sie richteten allmählich den sprichwörtlich gewordenen spartanischen Militärstaat ein.

In Athen standen seit der Mitte des 7. vorchristlichen Jahrhunderts neun Archonten an der Spitze. Im Jahre 507 v. Chr. ging Athen zur Volksherrschaft (Demokratie) über, wobei zunächst die wesentliche Macht an den Areopag fiel, den nach seinem Sitzungsort (Areshügel) benannten Rat Athens, der im 5. Jahrhundert allmählich auf die Blutsgerichtsbarkeit beschränkt wurde. 431 bis 404 v. Chr. kam es zum Zusammenstoß Athens mit Sparta, in welchem Athen 404 v. Chr. erobert und vernichtet wurde. Wenig später verfiel allmählich auch die Macht Spartas, das 146 v. Chr. schließlich unter die Herrschaft der Römer geriet, welche 197 v. Chr. schon die seit Philipp von Makedonien und Alexander dem Großen an Makedonien gelangten Gebiete gewonnen hatten. Von dieser Zeit an war die politische Bedeutung gering, doch wurde die sog. Koine (koine dialektos, allgemeine Umgangssprache) zur wichtigsten Verkehrssprache des östlichen Mittelmeerraumes, in der vor allem auch die Bibel verbreitet wurde. Seit der Teilung des römischen Weltreiches im Jahre 39 5 gehörte Griechenland zur oströmischen, von Byzanz aus regierten Reichshälfte, bis es 1458 unter die Herrschaft der Türken geriet.

Vermutlich um die Wende zum letzten vorchristlichen Jahrtausend hatten die Griechen bereits von den Phönikern ein Alphabet mit 22 Buchstaben übernommen, das sie verschiedentlich erweiterten und veränderten. Im 8. Jahrhundert erreichte die griechische Kultur ihre ersten Höhepunkte. Etwa in dieser Zeit entstanden die beiden Epen Ilias und Odyssee.

Von gleichem Rang wie die Literatur war auch die griechische Philosophie. Ihre Anfänge liegen ebenfalls in sagenhafter Zeit, in welcher weise Männer praktische Lebensklugheit verbreiteten. Von etwa 600 v. Chr. bis zur Mitte des 5. Jahrhunderts entstand dann in den griechischen Kolonien die Naturphilosophie der Vorsokratiker (Thaies, Heraklit, Pythagoras, Empedokles, Anaxagoras). Danach kam die Philosophie nach Athen und richtete sich zudem vor allem auf den Menschen (Sokrates, Plato [427-437], Aristoteles). Später unterlag die griechische Philosophie freilich weitgehend dem sich rasch ausbreitenden Christentum.

Im Gegensatz zu den weltgeschichtlich bedeutsamen Leistungen der Griechen in Dichtung, Philosophie, Wissenschaft und Kunst, denen vielleicht von ihrer weltweiten Wirkung her noch die Idee der olympischen Wettkämpfe zur Seite gestellt zu werden verdient, tritt das griechische Recht deutlich zurück. Sicher hatten alle griechischen Gemeinwesen, allen voran Sparta und Athen, eine ganz ausgeprägte eigene Verfassung. Darüber hinaus kennen wir hervorragende rechtliche Leistungen aber nur vereinzelt (Lykurg, Drakon [621 v. Chr.], Solon).

In der Mitte des 5. vorchristlichen Jahrhunderts soll nach der römischen Überlieferung eine Kommission zur Vorbereitung römischer Gesetzgebungstätigkeit nach Griechenland gefahren sein. Außerdem soll ein Grieche namens Hermodor den Römern bei der Übersetzung Hilfe geleistet haben. Ein wesentlicher Einfluß des griechischen Rechtes auf das römische Recht läßt sich aber, abgesehen von der Verwendung des aus dem Griechischen stammenden latinisierten Wortes poena (Buße), nicht feststellen.

|

Der Geist der Griechen |

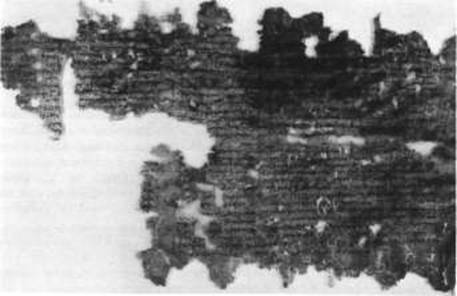

4 Papyrus Giss. 140 enthaltend die Constitutio Antoniana des Jahres 212 n. Chr.

Als letztes wichtiges Zeugnis griechischen Wirkens im Bereich des Rechts sind schließlich die Papyri zu nennen. Bei ihnen handelt es sich um beschriftete Papyrusblätter, wie sie als solche seit dem 4. vorchristlichen Jahrtausend nachweisbar sind. Sie haben sich unter den besonderen klimatischen Bedingungen Ägyptens vielfach erhalten. Am weitaus bedeutsamsten und zahlreicher als alle anderen Papyrusgruppen sind dabei die griechischen Papyri, welche seit der Zeit Alexanders des Großen verschiedene Rechtstexte überliefern. Diese betreffen hauptsächlich die Rechtsverhältnisse der griechisch sprechenden Provinzen des römischen Reiches (Volksrecht), sind aber in Einzelfällen auch für die Überlieferung des römischen Rechts (Reichsrechts) bedeutsam.

Literatur: Hofmann, J., Studien zur drakonischen Verfassung, i899;Natorp, P., Piatons Ideenlehre, 2. A. 1921; Schubarc, W., Griechische Papyri, Urkunden und Briefe vom 4. Jahrhundert v. Chr. bis ins 8. Jahrhundert n. Chr., 1927; Schefold, K., Die Bildnisse der antiken Dichter, Redner und Denker, 1943; Berve, H., Griechische Geschichte, Bd. 1,2 2. A. 1951 f.; Wieacker, F., Textstufen klassischer Juristen, i960; Mühl, M., Untersuchungen zur altorientalischen und althellenischen Gesetzgebung, 1963; Rupprecht, H.A., Untersuchungen zum Darlehen im Recht der graeco-ägyptischen Papyri, 196 J; Schneider, C., Kulturgeschichte des Hellenismus, Bd. 1 f. 1967 ff.; Wolff, H. J., Das Recht der griechischen Papyri Ägyptens in der Zeit der Ptolemäer und des Prinzipats, Bd. 2 1978; Nörr, D., Zum Mordtatbestand bei Drakon, FS Biscardi, A., 4, Mailand 1983, 631; Kreissig, H., Geschichte des Hellenismus, 1984; Rupprecht, H. A., Eine Marburger Spezialität: Juristische Papyrologie, JuS 1987, 923.

20 Die altert Völker

Die Kultur der Kelten

Wären nicht wachsame Gänse in Rom auf dem Kapitol gewesen, die mit ihrem aufgeregten Geschnatter die ermatteten Krieger weckten, so wäre Rom vielleicht im Jahre 387 v. Chr. von den Kelten nach siebenmonatiger Belagerung zur Gänze erobert worden und es wäre dann statt des römischen Weltreiches ein keltisches Weltreich errichtet worden. Ansätze hierzu waren an sich genügend vorhanden.

Die Kelten sind ein indogermanisches Einzelvolk, das bei seinem im 6. vorchristlichen Jahrhundert sichtbar werdenden Eintritt in die Geschichte zwischen Alpen und Mittelgebirgen (dem heutigen Süddeutschland) lebte und wohl Main, Rhein und Donau ihre Namen gegeben hat. Bald wurden sie von den Germanen allmählich aus dieser Landschaft verdrängt. Sie zogen deshalb nach Südwesten und unterwarfen die Bewohner des späteren Gallien. Um 5 50 v. Chr. drangen sie über die Pyrenäen und um 400 v. Chr. über die Alpen (Mailand, Bologna) vor. Wenig später konnten sie in Rom nur mit größter Mühe zurückgeschlagen werden. Dabei mußten die in das Kapitol geflüchteten Römer angeblich den 30000 blonden Riesen für die Freigabe des Restes ihrer geplünderten Stadt 1000 Pfund in Gold zahlen und sich beim Wiegen nicht nur die Verwendung der keltischen Gewichte, sondern auch die unter den Worten vae victis (wehe den Besiegten) erfolgte Dreingabe des Schwertes des Keltenfürsten Brennus als Zusatzgewicht gefallen lassen. Im 3. vorchristlichen Jahrhundert zog ihr von den Griechen so genannter Stamm der Galater über den Balkan nach Kleinasien. Andere Kelten eroberten in drei Zügen die britischen Inseln.

Im Jahre 154 v. Chr. drangen dann die Römer nach der Eroberung Oberitaliens (Gallia cisalpina) erstmals in das spätere Gallien vor und gründeten nach kriegerischen Erfolgen bald die Provinz Gallia Narbonensis. Das nördlich hiervon gelegene, in drei Teile gegliederte Gebiet konnte dann erst von Caesar in den Jahren j8 bis 51 v. Chr. hinzugewonnen werden, wie jedem Lateiner aus den klassischen Kriegsberichten Caesars bekannt ist. In der Folge wurden die Gallier weitgehend romanisiert, später erneut von den Germanen bedrängt und in Gallien der Herrschaft der Franken, in Spanien der Herrschaft der Westgoten und in Britannien überwiegend der Herrschaft der Angelsachsen unterworfen.

Die Kultur der Kelten (La-Tene-Zeit) war hochstehend. Neben Viehzucht kannten sie Ackerbau. Sie hatten große, durch Mauern bewehrte Siedlungen (sog. oppida) wie beispielsweise an der Stelle des späteren Manching, wo schätzungsweise 3000 Menschen wohnten. Töpferei, Tuchherstellung und Schmiedehandwerk standen in hoher Blüte. Große Bedeutung hatten die Verwandtschaftsverbände, stark war der Einfluß der Druiden (Eichenkundigen), ihrer sagenumwobenen Priester.

Als deren Ursprungsland galt Britannien. In Gallien bildeten sie zur Zeit Caesars einen geschlossenen Stand mit einem obersten Druiden an der Spitze. Sie wahrten religiöse Geheimnisse, übten die Kunst der Weissagung aus und waren zugleich Richter, Heilkundige und Sternkundige. Sie lehnen ein neues Leben nach dem Tode und eine Wanderung der Seele. Zusammen mit dem Adel hatten sie die Herrschaft inne. Nach der Aufhebung des druidischen, mit Menschenopfern verbundenen Gottesdienstes durch den römischen Kaiser Claudius verschwanden die Druiden, zu deren bis zu 20 Jahren währendem mündlichen Unterricht die Söhne der Adeligen zuvor in Scharen geströmt waren.

Die Kultur der Kelten

21

Grabhügel Klein-Aspergle bei Ludwigsburg (j. 16. Jh.), weitgehend ausgeraubt

Vielleicht von keltischen Fürsten stammen viele reich ausgestattete Gräber. So wurden etwa in dem einzigen bisher gefundenen, nicht bereits in älterer Zeit ausgeraubten Grab bei Hochdorf, das um 500 v. Chr. geschaffen worden sein dürfte, unschätzbarer Goldschmuck, ein einzigartiger drei Meter langer Bronzesarg, ein riesiger Bronzekessel und ein mit Eisen beschlagener vierrädriger Wagen entdeckt. Der wie ein Nachen geformte und vollständig verzierte Bronzesarg wird von acht massiv in Bronze gegossenen, etwa 30 Zentimeter hohen menschlichen Figuren gehalten. Der im Grab gefundene Mann trägt einen Goldhalsreif, einen goldenen Gürtel, einen Dolch in einer goldenen Scheide und lederne, mit Goldblech verzierte Schnabelschuhe. An seinem Haupt befand sich ein goldverziertes Eisenhorn. In der fünf mal fünf Meter großen, mit Stoff ausgeschlagenen hölzernen und von einem dicken Steinmantel umgebenen Grabkammer, welche ursprünglich von einem acht Meter hohen und im Durchschnitt 60 Meter messenden Grabhügel bedeckt war, fanden sich ferner sechs Bronzeschalen und eine Trinkschale aus der natürlichen Gold-Silber-Legierung Elektron.

Ganz im Gegensatz zu diesem Reichtum steht die Tatsache, daß die Kelten so gut wie nichts Schriftliches hinterlassen haben. Deswegen läßt sich auch über ihre Rechtsvorstellungen kaum etwas sagen. Eine gewisse Bedeutung kommt lediglich der Tatsache zu, daß einzelne germanische Wörter wie *ambahtaz Diener, *aithaz Eid oder "reikja Reich aus dem Keltischen entlehnt zu sein scheinen, woraus auf eine gewichtige Beeinflussung des gesamten germanischen Rechts durch die jahrhundenelang auf später deutschem Boden siedelnden Kelten geschlossen werden muß.

22 Die alten Völker

Literatur: Kendrick, T. D., The Druids, London 1927; Vries, J. de, Kelten und Germanen, i960; Eydoux, H. P., Hommes et dieux de la Gaule, i96i;Moreau,J., Die Welt der Kelten, 3. A. i96i;Hatt, J. J., Kelten und Galloromanen, Genf 1970; Jacobi, G., Werkzeug und Gerät aus dem Oppidum von Manching, 1974; Kruta, V. - Szabö, M., Die Kelten, 1979; Die Kelten in Mitteleuropa. Kultur. Kunst. Wirtschaft. Salzburger Landesausstellung 1980. 3. A. Salzburg 1980; Spindler, K., Die frühen Kelten, 1983; Lorenz, H., Rundgang durch eine keltische Stadt, 1986.

Die ersten Römer

Nach römischer Sage werden aus der Verbindung des Kriegsgottes Mars und der Priesterin Ilia die Zwillinge Remus (Romus) und Romulus geboren. Zur Strafe wird Ilia in den Fluß gestürzt. Die Kinder werden ausgesetzt. Eine Wölfin rettet sie. Erwachsen geworden töten sie den König von Alba Longa, der ihren in älteren Fassungen Aeneas genannten Großvater vertrieben und ihre Mutter zur Vestalin gemacht hatte. Danach gründen sie gemeinsam eine neue Siedlung, für welche ihnen 12 Geier als günstiges Vorzeichen erschienen waren. Da Remus die zur Abgrenzung gezogene Furche verächtlich überspringt, wird er von Romulus oder anderen im Kampf getötet. Romulus baut die dann Rom genannte Siedlung auf, verschwindet aber nach dem Raub der Sabinerinnen, der Begründung zahlreicher Kulte und der Einrichtung von Senat, drei Tribus und 30 Curiae bei einem Unwetter, nach dem Zeugnis Julius Proculus' durch Himmelfahrt.

Die damit begründete, in ihrem Namen bislang etymologisch unbefriedigend gedeutete Stadt Rom, welche die gesamte abendländische Rechtsgeschichte entscheidend prägte, lag am Tiber, eine Tagesreise von dessen Mündung ins Meer entfernt. Sie umfaßte später sieben, bis zur Höhe von 82 Metern aufsteigende Hügel (Palatin, Kapitol, Quirinal, Viminal, Esquilin, Caelius, Aventin). Als Gründungsjahr wird von der römischen Geschichtsschreibung das Jahr 753 v. Chr. angenommen. Damit stimmen archäologische Untersuchungen verhältnismäßig gut überein, welche in Rom neben bronzezeitlichen Scherben des 14. vorchristlichen Jahrhunderts Hüttenreste des 8. oder 7. Jahrhunderts ans Licht brachten.

An der Spitze des Gemeinwesens steht ursprünglich ein König (rex), der vermutlich zugleich Heerführer, Oberpriester und Gerichtsherr war. Allerdings vertrieben die Römer im Jahr 509 v. Chr., vielleicht auch erst im frühen 5. Jahrhundert, ihren König, den Etrusker Tarquinius Superbus, wegen seiner Hochmütigkeit. An seine Stelle trat zunächst ein Prätor, dann folgten zwei jeweils für ein Jahr auf Grund eines Vorschlages ihrer Vorgänger gewählte Konsuln. Den König bzw. die Konsuln berät der Senat, der aus den Führern der patrizischen Geschlechterverbände besteht. Über wichtige Fragen entscheidet die Volksversammlung, die zunächst in drei Tribus mit je zehn Kurien, dann in 21 Tribus mit 193 Zenturien eingeteilt ist, so daß bei den Abstimmungen über Krieg und Frieden, Besetzung der Magistrate, Gesetzgebung und Strafurteilprovokation die Grundherren die Mehrheit haben.

Rechtsquellen aus dieser frühen Zeit sind unmittelbar nicht erhalten. Unser Wissen stammt aus der mittelbaren Überlieferung der Schriftsteller der Jahrhunderte vor und nach der Zeitenwende. Sie weisen außer auf ältere, im einzelnen nicht unzweifelhafte Königsgesetze vor allem auf das berühmte Zwölftafelgesetz der Jahre 451/450 v. Chr. hin.

Die ersten Römer

|

|

|

L I |

6 Die Wölfin vom Capitolals Wahrzeichen Roms (f.Jh. v. Chr.) © Editions Gaüimard

Im Jahre 451 v. Chr. setzte der Senat zehn Männer ein, denen er den Auftrag erteilte, die Gesetze aufzuschreiben. Vermutlich kam der Anstoß hierzu aus der Unzufriedenheit der Plebejer mit der Herrschaft der Patrizier. Die zehn Männer erhielten für ihre Aufgabe die höchste magistratische Gewalt. Vielleicht fuhren sie sogar nach Griechenland. Jedenfalls legten sie noch im gleichen Jahr den Inhalt von zehn Gesetztafeln fest. Im folgenden Jahr fügte eine neue Zehnmännerkommission zwei weitere Tafeln hinzu. Alle zwölf Tafeln wurden in Rom öffentlich aufgestellt. Jeder Römer kannte ihren wesentlichen Inhalt. Sie wurden niemals aufgehoben, doch war bis zur Zeitenwende ihr Wortlaut schon nicht mehr ganz sicher bekannt. Deswegen muß er heute aus einzelnen Überlieferungsbruchstücken rekonstruiert werden.

Vermutlich begann das Zwölftafelgesetz mit dem Satz: Si in ius vocat, ito. Wenn er ins Gericht ruft, soll er gehen. Demnach kann einer vor Gericht rufen. Dann muß der Gerufene kommen. Wenn er nicht kommt, soll der Rufende Zeugen dafür zusammenholen. Dann soll er ihn greifen und wohl mit Gewalt vor Gericht bringen. Wenn der andere sich sträubt oder fliehen will, soll er Hand an ihn legen. Wenn ihn Krankheit oder Alter hindern, soll er ihm ein Zugtier zur Beförderung geben. Wenn er nicht will, braucht er ihm einen bedeckten Wagen dabei nicht zur Verfügung zu stellen.

Hat der Verfolger den Gegner in das Gericht, das sich im Nordosten auf dem Markt (forum) befindet, gebracht, so trägt er seine Angelegenheit in einer besonderen Verfahrensform (legisactio) vor. Danach entscheidet der Gerichtsmagistrat, als welcher

|

|

|

Die alten Völker |

7 Reste des Saturntempels auf dem Forum Romanum (42 v. Cbr.-j20 n. Chr.)

367 v. Chr. ein besonderer Prätor bestimmt wird, darüber, ob die Rechtsordnung (ius) für das Begehren einen Schutz (actio, Klaganspruch) enthält. Bejaht er dies und ist der Gegner zur Verhandlung freiwillig oder nach Zwangsmaßnahmen bereit, so ermittelt der Magistrat zumindest in späterer Zeit, als die Zahl der Streitigkeiten so angestiegen war, daß sie von ihm nicht mehr bewältigt werden konnte, unter Auswahl oder Auslosung der Parteien den Richter (iudex), meist einen senatorischen Geschworenen.

Die ersten Römer 2$

Dann stellt er das Verfahrensprogramm fest. Danach setzt er den Streit unter Zeugenanrufung ein. Vor dem Richter (iudex) versucht jede Partei ihre Behauptung zu beweisen. Der Richter würdigt die vorgebrachten Beweismittel und trifft dann nach dem Verfahrensprogramm eine endgültige Entscheidung.

Ihre Verwirklichung ist dem Sieger des Rechtsstreits selbst überlassen. Bei einer Geldschuld hat der Gegner 30 Tage Zeit zur Erfüllung. Leistet er nicht, soll er Hand an ihn legen und ihn ins Gericht bringen. Wenn er dann dem Urteil nicht nachkommt oder nicht irgendjemand für ihn vor Gericht die Bürgschaft übernimmt, darf er ihn mit zu sich nehmen. Er kann ihn mit einem Strick oder mit Fußfesseln von 15 Pfund fesseln, nicht mit schwereren, wohl aber mit leichteren. Der Schuldner darf sich selbst verpflegen. Unterläßt er dies, muß der Gläubiger ihm ein Pfund Mehlbrei am Tag geben, wenn er will, auch mehr.

Bei einigen wenigen Unrechtstaten wie Landesverrat oder Angriff auf Magistrate und plebejischen Volkstribun gibt es seit alters eine Verfolgung durch die Allgemeinheit. Nach einer Untersuchung entscheiden einzelne Magistrate über die Tat. Ihr Spruch kann nur auf Tod oder Freiheit lauten. Später kann jeder männliche freie Bürger hiergegen die Volksversammlung mit aufschiebender Wirkung anrufen. Außerdem kann er sich der Vollstreckung der Todesstrafe durch Gang ins Ausland entziehen.

Bei allen anderen Unrechtstaten, selbst bei Tötung, bleibt die Verfolgung dem Verletzten oder seiner Familie vorbehalten. Dieser durfte sich allerdings nicht ohne weiteres rächen. Er mußte erst eine Verhandlung vor dem Gerichtsmagistrat anstreben, in der eine gütliche Einigung erzielt werden sollte. Scheiterte sie, so war der Weg zur Rache frei. Allerdings bestimmte das Zwölftafelgesetz in manchen Fällen deren Maß, in anderen Fällen die Höhe einer Geldleistung, durch welche die Rache abgewendet werden konnte. In wieder anderen Fällen konnte ein Familienvater durch Preisgabe des zur Familie gehörigen Täters die Rache wenigstens von der sonstigen Familie fernhalten.

Im einzelnen war der Mörder (parricida) friedlos und durfte von jedermann, wenn vielleicht auch nur in bestimmten Formen, getötet werden. Wenn die Waffe allerdings mehr von der Hand geflohen war als geworfen wurde, war statt des Menschen ein Bock das Opfer. Wenn jemand einem anderen ein Glied bricht, soll ihm, falls er sich nicht mit dem Verletzten einigt, dasselbe geschehen. Wenn jemand mit der Hand oder dem Stock einen Knochen bricht, soll er bei einem Freien 300 As, bei einem Sklaven 150 As leisten. Wenn er ein einfaches Unrecht begeht, sollen 25 As die Buße sein. Wenn jemand nachts stiehlt und auf frischer Tat betroffen wird, darf er rechtmäßig getötet werden. Wenn jemand am Tag stiehlt und sich mit der Waffe verteidigt, darf er mit Hilfe von Zeugen festgenommen und vielleicht als Sklave behandelt werden. Wird der Dieb nicht auf frischer Tat ertappt, muß er den doppelten Schaden ersetzen.

In der Familie selbst hat der Familienvater die Herrschaftsgewalt über Frau, Kinder, Sklaven und alle Sachen. Die Gewalt wird sinnbildlich von der Hand dargestellt und deswegen als manus (Hand) bezeichnet. Für den Übergang einer Person oder Sache von der Gewalt des einen in die Gewalt des anderen, gibt es das besondere Geschäft der Handergreifung (mancipatio). Vor fünf erwachsenen römischen Bürgern als Zeugen wird dem Veräußerer mit Hilfe einer Waage, welche ein sechster römischer Bürger hält, ungeprägtes Metall im Werte des betroffenen Gegenstandes zugewogen, wobei der Erwerber als siebte aktiv beteiligte Person erklän, daß der Gegenstand ihm

16 Die alten Völker

gehöre, während der Veräußerer untätig bleibt. Als später das ungeprägte Metall durch Münzen ersetzt wird, erfolgt das Zuwägen durch das bloße Anschlagen mit einer Münze an die Waagschale. Verwendet wird diese mancipatio sowohl für die Eheschließung, die Emanzipation und die Adoption als auch zur Übertragung von Hauskindern, Sklaven, italischen Grundstücken und denjenigen vierfüßigen Tieren, welche an Hals oder Rücken gezähmt werden (sog. res mancipi, handgreifbare Sachen).

Literatur: Voigt, M., Die Zwölftafeln, Bd. if. 1883f.; Käser, M., Eigentum und Besitz im älteren römischen Recht, i. A. 1956; Wolf, J. G., Die litis contestatio im römischen Zivilprozeß, 1968; Heuß, A., Römische Geschichte, 3. A. 1974; Behrends, O., Der Zwölftafelprozeß, 1974; Vogt, J., Die römische Republik, 6. A. 1973; Söllner, A., Einführung in die römische Rechtsgeschichte, 3. A. 1985.

Die Römer als Herren einer Welt

In kurzer Zeit wandelt sich Rom von einer bäuerlich geprägten Marktsiedlung zu einer großen Stadt. Zu Beginn des 3. vorchristlichen Jahrhunderts zählen die Römer angeblich bereits 300000 waffenfähige Männer. Mit deren Hilfe erobern sie Mittel-und Unteritalien (272 v. Chr.), wenig später Makedonien, Griechenland, Syrien und Ägypten. Besonders hart ist die Auseinandersetzung mit dem phönizischen Karthago in Nordafrika. Dessen berühmter Feldherr Hannibal überschreitet bekanntlich in diesem Krieg sogar mit Elefanten die Alpen. Schließlich aber erfüllt sich im Jahre 146 v. Chr. die unbarmherzige Forderung des Römers Cato, daß Karthago im Interesse Roms zu zerstören sei. Bald darauf kommen neue Gebiete im Osten wie im Westen (Gallien, Britannien) hinzu. Damit ist Rom eine Weltmacht. Deren Herrschaftsgebiet erreicht nach der Eroberung Armeniens, Assyriens, Mesopotamiens und Südarabiens unter Kaiser Trajan (98-117 n. Chr.) seine größte Ausdehnung.

Die Entwicklung Roms zur Hauptstadt eines Weltreiches bleibt auch für die Römer nicht ohne Folgen. Aus Kleinbauern werden Großgrundbesitzer, welche ihre Plantagen mit Hilfe von Sklaven bewirtschaften. Handel und Gewerbe führen zu großem Reichtum auf der einen und Armut und Elend auf der anderen Seite, so daß nach dem weitgehenden Ausgleich des Gegensatzes zwischen Patriziern und Plebejern neue Spannungen zwischen einem Amts- und Geldadel und den besitzlosen Proletariern, die vom Land in die Stadt ziehen, entstehen. Ihnen Brot und Spiele zu besorgen wird die wichtigste Aufgabe der um die Herrschaft streitenden Führer, zwischen denen es bald zu Bürgerkriegen kommt. Als sich hier der erfolgreiche Feldherr Gajus Julius Caesar durchsetzt und zur Alleinherrschaft greift, wird er im Jahre 44 v. Chr. an den Iden des März ermordet.

Zu erneuern vermögen die Anhänger der Republik diese freilich nicht. Vielmehr tritt wenige Jahre später Caesars Großneffe und Adoptivsohn Gajus Octavianus die Herrschaft an. Im Jahre 27 v. Chr. nimmt er den Ehrennamen Augustus an, unter welchem er in die Geschichte einging. In äußerlicher Bescheidenheit ließ er sich lediglich den Titel princeps (Erster) beilegen. Der Sache nach verwandelte der damit geschaffene Prinzipat die äußerlich noch fortbestehende Republik in eine Monarchie, an deren Beginn Rom infolge der Förderung von Kunst und Wissenschaft eine kulturelle Blüte erfuhr, deren bekannteste Vertreter die Dichter Vergil, Horaz und Ovid

|

Die Römer ah Herren einer Welt |

8 Senat und Volk von Rom im Festzug (80-90 n. Chr.). Rom, Cancellaria-Fries

sind. Im übrigen erleben die Römer im Prinzipat zwei Jahrhunderte des Friedens, wenn auch so großen Persönlichkeiten wie Hadrian (117-138) und Mark Aurel (161-180) einerseits auf der anderen Seite despotische Figuren wie Caligula oder Nero gegenüberstehen.

In all diesen Jahrhunderten gilt das Zwölftafelgesetz von 450/1 v. Chr. fort. Gelegentlich werden ihm Volksgesetze, Plebiszite oder Senatskonsuite zur Seite gesetzt. Von diesen sind aber nur wenige wirklich bedeutsam. So etwa das aquilische Gesetz über den Schaden aus dem Jahr 286 v. Chr. Es bestimmt, daß bei Tötung eines fremden Sklaven oder Tieres dem Herrn so viel Geld zu geben ist, wie Sklave oder Tier im letzten Jahr wert waren. Bei Beschädigung anderer Sachen durch Brennen, Brechen oder Reißen ist der Wert der letzten dreißig Tage entscheidend.

Augustus selbst beschäftigt sich vor allem mit eherechtlichen Fragen. Seine Ehegesetze stellen aus moralischen Gründen besondere Verbote für Ehen mit anrüchigen Frauen auf. Auf der anderen Seite setzen sie aus bevölkerungspolitischen Überlegungen Ehegebote für Männer über 25 und Frauen über 20 Jahren. Vielleicht stammt von ihm auch das Verbot der Schenkung von Gütern unter Ehegatten und ihren Familien, das wohl lediglich emotional begründete, unökonomische Vermögensverschiebungen verhindern will. Ein anderes seiner Gesetze verbietet die Veräußerung eines einer Frau als Mitgift mitgegebenen Grundstückes ohne deren Mitwirkung.

28 Die alten Völker

Sehr viel bedeutsamer freilich als die Gesetzgebung ist die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Recht. Sie nimmt ihren Ausgang von der Veröffentlichung der zunächst nur den Priestern bekannten Rechtsformeln durch Gnaeus Flavius im Jahre 304 v. Chr. Der erste Oberpriester, der von den Plebejern gestellt wird, geht im Jahre 254 v. Chr. noch einen Schritt weiter und erteilt öffentlich weltliche Rechtsunterweisungen. Wenig später betreiben zahlreiche Angehörige der Oberschicht verschiedene Formen rechtlicher Beratung. Dann beginnt bereits allmählich die Reihe namentlich bekannter einzelner Juristen. Von ihnen schreibt etwa Sextus Aelius Paetus Catus 198 v. Chr. einen dreiteiligen Kommentar zum Zwölftafelgesetz. Quintus Mucius Scaevo-la (gest. 82 v.Chr.) verfaßt die erste systematische Darstellung des für die Römer geltenden Rechts. Er führt zudem die später sogar nach ihm benannte Vermutung in das Recht ein, daß bis zum Beweis des Gegenteils alles Vermögen der Ehefrau als von ihrem Mann herrührend gilt. Von Gajus Aquilius Gallus (66 v. Chr.) stammt ein Klaganspruch bei arglistiger Schädigung (actio de dolo).

Erst in augusteischer Zeit beginnt dann die klassische römische Jurisprudenz. Sie wird dadurch begründet, daß Augustus und seine Nachfolger einzelnen Juristen das Recht verleihen, auf eine Anfrage hin im Namen des Prinzeps eine gutachterliche Antwort zu erteilen (responsum). Dieser Antwort hat dann der Richter im Prozeß zu folgen. Inhaltlich betrifft sie vor allem verallgemeinerte Einzelfälle, für die sie die vorgegebenen Rechtssätze aus praktischer Erfahrung heraus meist ohne feste Regeln und Begründungen auslegt.

Von dem der Juristenschule der Prokulianer angehörigen Juristen Publius Juventius Celsus filius (129 n.Chr.) stammt dabei die bekannte Beschreibung des Rechts als Kunst des Guten und Gerechten. Weiter hat schon er den wichtigen Satz aufgestellt, daß die Gesetze zu kennen nicht heißt, ihre Worte zu halten, sondern ihren Sinn und Zweck. Der im übrigen nicht näher bekannte Jurist Gajus verfaßt im Jahre 161 n. Chr. ein von ihm selbst commentarii, von seiner Nachwelt aber allgemein Institutionen betiteltes Einführungswerk in vier Büchern, welches das Recht grundlegend systematisch in das Recht von Personen, Sachen und Klagansprüchen gliedert. Es scheint zwar zunächst kaum gewürdigt worden zu sein, bildete aber später die beste Quelle für das Zivilverfahren der Römer.

Ihren Höhepunkt erreicht die das europäische Mittelalter und die gesamte Neuzeit grundlegend beeinflussende römische Jurisprudenz in der Spätklassik der Wende des 2. zum 3. nachchristlichen Jahrhundert. Papinian, Paulus, Ulpian und Modestin sind ihre wichtigsten Vertreter. Von diesen erwarb sich Ulpian dadurch bleibenden Ruhm, daß er erfolgreich die Gerechtigkeit zu bestimmen versuchte. Nach ihm ist sie der ständige und andauernde Wille, jedem sein Recht zu gewähren. Um dies zu erreichen, schreibt das Recht vor, ehrbar zu leben, den anderen nicht zu verletzen und jedem das Seine zu geben.

In der Zeit der Juristen ändert sich vor allem das Verfahrensrecht. An die Stelle des älteren Legisaktionenverfahrens tritt das vielleicht anfangs nur den Fremden vor dem besonderen, 242 v. Chr. eingerichteten Fremdenprätor (praetor peregrinus) zugängliche Formularverfahren. Es ist durch die Klageformel gekennzeichnet. Sie hat im Fall der Herausgabe einer bestimmten Summe etwa folgende Gestalt: Die Sache geht um die Herausgabe von 1000 Sesterzen. Lucius Titius soll Richter sein. Wenn sich ergibt, daß N. N. dem A. A. 1000 Sesterzen geben muß, worum gestritten wird, soll der Richter N. N. zu 1000 Sesterzen an A. A. verurteilen, wenn es sich nicht ergibt,

Die Römer als Herren einer Welt 29

freisprechen. Allerdings wird bereits seit Augustus aus wohlfahrtsstaatlichen Erwägungen dieses zweigeteilte Verfahren durch die grundsätzlich einheitliche Untersuchung und Entscheidung eines öffentlichen Amtsträgers ersetzt, die sich von ersten Einzelfällen aus auf das gesamte Verfahrensrecht ausdehnt. In Parallele hierzu erfaßt auch die öffentliche Verfolgung von Unrecht immer mehr Fälle. Zusätzlich sehen Einzelgesetze öffentliche Strafen für verschiedene Handlungen vor. Sie betreffen jetzt neben dem Landesverrat etwa die Provinzausbeutung oder die Wahlbestechung, außerdem aber auch die Tötung, den Menschenraub, die Brandstiftung, Münzfälschung, Vergewaltigung oder seit Augustus den Ehebruch.

Die Juristen selbst befassen sich vor allem mit dem Teil des Rechts, den Ulpian als ius privatum vom ius publicum abgrenzt, nämlich dem Privatrecht. Hier wiederum ist es neben dem Erbrecht und dem Sachenrecht vor allem das Schuldrecht, in dem sie ihre wertvollsten Leistungen erbringen. Obwohl sie kaum systematisch, sondern stark kasuistisch vorgehen, teilt doch Gajus schon die Obligationen in Obligationen aus Kontrakt und Obligationen aus Delikt ein. Bei den Kontrakten gibt es die Realkontrakte wie Darlehen, Leihe, Verwahrung oder Pfand, bei den Verbalkontrakten vor allem das mündliche, formgebundene, einseitig verpflichtende Versprechen der Stipu-

|

|

9 Augustus, Princeps in Rom, als Pontifex (Anfang des i.Jhs. n. Chr.)

30 Die alten Völker

lation, das auf jeden möglichen Leistungsinhalt gerichtet sein kann, bei den Konsensu-alkonktrakten den Kauf, die Miete, den Dienstvertrag, den Werkvertrag, die Gesellschaft oder den Auftrag. Bei all diesen Geschäften behandeln die Juristen eine Unzahl konkreter Einzelfragen. Nicht immer sind sie derselben Ansicht. Ebensowenig kann ihr Ergebnis in jedem Fall überzeugen. Insgesamt durchdringen sie aber doch die wichtigsten Ereignisse einer großstädtischen Geschäftswelt mit ihren Überlegungen und bieten für die dort auftretenden Einzelfragen Lösungsvorschläge. Und gerade darauf beruht ihre spätere unübersehbare Bedeutung.

Literatur: Mommsen, T., Römisches Staatsrecht, 3. A. 1887, Neudruck 1963; Berve, H., Kaiser Augustus, 1934; Geizer, M., Caesar, 6. A. i960; Schulz, F., Geschichte der römischen Rechtswissenschaft, 1961; Käser, M., Das römische Zivilprozeßrecht, 1966; Kunkel, W., Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen, 2. A. 1967; Horak, F., Rationes decidendi — Entscheidungsbegründungen bei den älteren römischen Juristen bis Labeo, 1969; Christ, K., Krise und Untergang der römischen Republik, 1979; Bleicken, J., Verfassungs- und Sozialgeschichte des römischen Kaiserreichs, 2. A. 1981; Liebs, D., Römisches Recht, 2. A. 1982; Söllner, A., Einführung in die römische Rechtsgeschichte, 3. A. 1985.

Das Erbe der Römer

Ein Kampf um Rom, so betitelte Felix Dahn (1834-1912) das vielleicht literarisch erfolgreichste Werk eines deutschen Rechtshistorikers, in dem der Sohn künstlerisch bestimmter Eltern in vier Bänden halb historisch, halb in freier Erfindung das Ringen um das Erbe der Römer am Ausgang der Spätantike schilderte, das mit dem Untergang der germanischen Ostgoten in Italien ein erstes Ende fand. Sein Beginn war bereits im 3. nachchristlichen Jahrhundert eingeleitet worden, als zwischen 235 und 284 n. Chf. mehr als 30 Kaiser in Rom an die Macht kamen, weil die zur Abwehr der Germanen, Perser und Mauren an den Grenzen des römischen Weltreiches stehenden Heere beim Tode eines Kaisers ihre Anführer ebenso rasch zum Herrscher ausriefen wie bei Bedarf hinmeuchelten. Hinzu kam, daß zugleich die geistige Bewegung des Christentums an den Grundlagen der weltlichen Gewalt entschieden rüttelte und von ihren Anhängern verlangte, dem christlichen Gott mehr zu gehorchen als dem römischen Kaiser.

Einen ersten Versuch, den drohenden Zerfall aufzuhalten, unternahm am Ende des 3. Jahrhunderts der Dalmatiner Diokletian, welcher sich vom einfachen Soldaten zum Befehlshaber der kaiserlichen Leibgarde emporgedient hatte. Zur Sicherung des Reiches ordnete er zahlreiche Zwangsmaßnahmen an, die von scharfer Besteuerung und Höchstpreisen über die Erblichkeit öffentlicher Lasten bis zur gnadenlosen Verfolgung aller Christen reichten. Das Streben nach strenger Disziplin führte zugleich zu einem festen Hofzeremoniell, welches das römische Kaisertum offen in eine Monarchie absolutistischer Prägung (Dominat) überführte, nachdem bereits einer seiner Vorgänger sich auf Münzen als Gott und Herr (deus et dominus) feiern hatte lassen.

Schon sein Nachfolger Konstantin der Große begünstigte aber, nachdem er an der Milvischen Brücke einen gefährlichen Gegner niedergezwungen hatte, das Christentum durch das Toleranzedikt von Mailand (313), durch das den Christenverfolgungen der Boden entzogen wurde. Vor seinem Tode trat er selbst durch die Taufe noch zur

Das Erbe der Römer 31

neuen Religion über. Im Jahre 324 verlegte er zudem den Sitz seiner Herrschaft von Rom in die alte griechische Handelsstadt Byzanz am Ausgang des Schwarzen Meeres in das Mittelmeer, die er in Konstantinopel umbenannte.

In der von Athanasius vertretenen Form wurde dann das Christentum 391 n. Chr. zur römischen Staatsreligion erhoben. Kurz danach wird die von Diokletian bereits eingeleitete Teilung des Reiches endgültig. Zu Rom werden die Gebiete im Westen (vor allem Italien, Spanien, Gallien, Britannien), zu Konstantinopel die Gebiete im Osten geschlagen. Insbesondere im Westen verfällt die Macht des Kaisers zugunsten der dem alten Amts- und Geldadel entstammenden Großgrundbesitzer, die zusammen mit den öffentlichen Amtsträgern, Soldaten und Geistlichen der großen Masse der in eine immer starrer werdende Zwangsordnung eingebundenen Bürger als neue Oberschicht gegenübertreten. Die Eigenschaft römischer Bürger (civis Romanus) zu sein, auf welche sich noch der Apostel Paulus erfolgreich hatte berufen können, hatte demgegenüber schon seit ihrer wohl aus steuerlichen Gründen erfolgenden Erstrek-kung auf nahezu alle freien Reichsangehörigen im Jahre 212 n. Chr. (sog. constitutio Antoniniana) keinerlei praktische Bedeutung mehr.

Daß in dieser von Zwang bestimmten Lage die Wissenschaft nicht zu gedeihen vermochte, kann nicht eigentlich verwundern. Gleichwohl überrascht es, wie schlagartig die klassische römische Jurisprudenz mit den Soldatenkaisern abbricht. Da wenig später überlieferungstechnisch die Papyrusrolle zugunsten der aus Pergament hergestellten Kodexbände aufgegeben wird, kommt eine zusätzliche Gefährdung des vorhandenen Schriftgutes hinzu.

In auffälligem Gegensatz zu diesem plötzlichen Versiegen der Rechtswissenschaft eröffnet die ganz unübersichtlich sprudelnde Rechtssetzung der Herrscher eine mächtige Quelle neuen Rechts. Statt strenger Begrifflichkeit hat sie eine von den neuen führenden Schichten ausgehende vulgäre Haltung zum Kennzeichen. Sie zeigt sich in einfachem unverhülltem Zweckstreben, in bildhafter Anschaulichkeit und in gefühlsbetonter rhetorisierender Moralität. Sachlich werden von den neuen Konstitutionen des Kaisers dabei fast alle Rechtsbereiche erfaßt. Im Vordergrund steht davon fast naturgemäß die öffentliche Verwaltung.

Die überwiegend durch tagespolitische Notwendigkeit geprägte Überfülle verschlungener Einzelbestimmungen erweckt dann anscheinend rasch ein durch den Ausfall der Rechtswissenschaft wohl noch verstärktes Bedürfnis nach Übersicht über das geltende Recht. Dem versuchen zunächst private Sammlungen durch Amtsträger abzuhelfen. Als solche werden gegen 294 n. Chr. der Codex Gregorianus, welcher Konstitutionen von Hadrian bis Diokletian vereinigt, und der Codex Hermogenianus, welcher diese Sammlung vor allem um Konstitutionen Diokletians ergänzt, verfaßt. Beide sind nur fragmentarisch überliefert.

Wenig später greifen die Kaiser selbst ein, indem etwa Konstantin 321 durch sein sog. Kassiergesetz bestimmte Schriften verbietet und gleichzeitig andere Schriften für maßgeblich erklärt. Die Kaiser Theodosius II. und Valentinian III. erlassen 426 ein sog. Zitiergesetz, in welchem sie nur noch die Schriften des Papinian, Paulus, Ulpian, Modestin und Gajus anerkennen. Gehen die Meinungen dieser Juristen in einer Frage auseinander, so kommt es auf die zahlenmäßige Mehrheit der Stimmen für eine Lösung an. Ergibt sich Stimmengleichheit, so ist die Stimme Papinians entscheidend. Äußert sich dieser zur betreffenden Frage nicht, so ist der Richter frei, welcher von beiden, von gleich vielen Autoritäten vertretenen Ansichten er folgen will.

32 Die alten Völker

Theodosius II. plant darüber hinaus auch ein völlig neues Gesetzbuch. Es soll aus den Konstitutionen des Codex Gregorianus, des Codex Hermogenianus und den seitdem neu geschaffenen Konstitutionen sowie den noch verwertbaren Juristenschriften bestehen. Davon ist aber nur die Sammlung weiterer Konstitutionen geglückt. Sie wird mit über 3000 in 16 Büchern chronologisch geordneten Konstitutionen 438 im Ostreich verkündet, von Valentinian III. für den Westen übernommen und für beide Reichsteile zum 1. 1. 439 in Kraft gesetzt. Sie ist bis auf kleinere Lücken fast vollständig überliefert.

Bedeutsamer als sie ist dann allerdings die Sammlung des gesamten brauchbaren Rechtsgutes durch den oströmischen Kaiser Justinian (527—65), einen illyrischen Bauernsohn, dessen Feldherren Belisar und Narses den Ostgoten im Kampf um Rom die entscheidenden Niederlagen beigebracht hatten. Zuvor war allerdings bereits Rom an die Germanen gefallen, als der skirische Heerführer Odoakar am 23. August 476 von germanischen Söldnern Roms in Italien zum König ausgerufen und der letzte weströmische Kaiser Romulus Augustulus abgesetzt worden war. Odoakar selbst wurde dann jedoch wenig später von dem in Konstantinopel erzogenen, vom oströmischen Kaiser Zeno mit dem Kampf gegen Odoakar betrauten Ostgoten Theoderich dem Großen eigenhändig ermordet, womit der Weg zur Herrschaft der Ostgoten über Italien frei war.

Justinian hatte kaum seine Herrschaft in Konstantinopel begonnen, als er seine Aufmerksamkeit auch schon dem Recht zuwandte. Als erstes ließ er in den Jahren 528/9 die als noch brauchbar angesehenen Konstitutionen unter Tilgung von Widersprüchen in einem ersten Codex Justianus zusammenstellen, der allerdings nicht erhalten ist. Dann ließ er in den Jahren 530 bis 533 das noch verwertbar erscheinende Recht der durchweg mehr als 300 Jahre alten Juristenschriften unter vereinheitlichender Reinigung in einer lateinisch Digesta (Geordnetes) bzw. griechisch Pandectae (Allesenthaltendes) genannten Sammlung vereinen. Zugute kam ihm dabei, daß in Beryt (Beirut) und Konstantinopel Rechtsschulen bestanden, welche das klassische Schrifttum zu bewahren und zu verstehen suchten, und daß es ihm gelang, eine Kommission einzusetzen, welche unter dem Vorsitz des Justizministers Tribonian in wenigen Jahren aus 2000 Schriften eine Auswahl von etwa 200 Schriften traf, denen sie 9142 Auszüge von vermutlich 39 Juristen überwiegend der klassischen Zeit entnahm. Sie gliederte ihr Gesamtwerk in 50 Bücher, deren Kommentierung verboten wurde.

Noch vor Beendigung dieser Arbeiten ließ Justinian 533 ein auf Gajus gegründetes amtliches Einführungslehrbuch (Institutionen) in das Recht herstellen. Dann wurden die Digesten veröffentlicht. 534 erschien die überarbeitete Fassung der Konstitutionensammlung (Codex repetitae praelectionis) mit 4600 Konstitutionen, welche überwiegend von Diokletian stammen. Der Ergänzung dieser umfassenden Rechtssammlung dienten dann noch einzelne spätere Gesetze Justinians, welche in drei privaten Sammlungen als Novellen zusammengefaßt wurden. Gleichzeitig mit diesen römischen Rechtssammlungen wird dann im übrigen auch das Recht der Kirche und das von den Germanen für Römer oder ihre eigenen Völker anerkannte Recht schriftlich zusammengestellt (z.B. Codex Euricianus, Breviarium des Westgotenkönigs Alarich II. von etwa 506 n. Chr., Lex Burgundionum, Lex Romana Burgundionum, Edictum Theoderici).

Inhaltlich ist dieses spätantike römische Recht durch zwei entgegengesetzte Tendenzen gekennzeichnet. Im Westen überwiegt die vulgäre Haltung und es gehen alle

Das Erbe der Römer

33

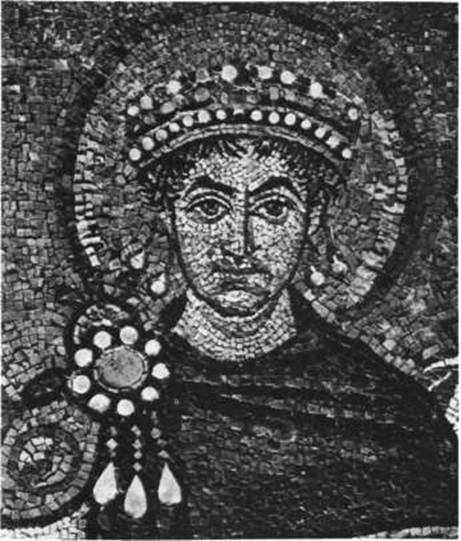

io Kaiser Justinian (f2j-f6^), Bewahrer des römischen Rechts. Ravenna, San Vitale, Chor, Nordwand, fj2—47

Errungenschaften der römischen Jurisprudenz weitgehend verloren. Im Osten steht neben der ungehinderten Entscheidung konkreter Tagesfragen die vereinfachende Restauration der klassischen Jurisprudenz. Allerdings wird etwa das Formularverfahren gänzlich durch das mehr und mehr schriftlich durchgeführte Erkenntnisverfahren des Amtsträgers ersetzt (342 n. Chr.), sind die Unrechtstaten umfassend in den Schrek-kensbüchern (libri terribiles) 47 und 48 der Digesten geregelt und vereinfacht und verändert Justinian unter christlichem Einfluß auch manchen Satz des im übrigen sorgfältig wiederhergestellten hochdifferenzierten Privatrechts (z.B. Beseitigung der

34 Die alten Völker

Unterschiede zwischen römischem Zivilrecht und römischem Amtsrecht, Aufgabe der mancipatio, Verschuldensprinzip). Damit schafft er wertvolles Gut, das auch nach dem Ende Roms in der Welt weiterwirken kann.

Literatur: Corpus iuris civilis, hg. v. Krüger, P.-Mommsen, T., Bd. i 22. A. 1973, Bd. 2 15. A. 1970, Bd. 3 10. A. 1972; Peters, E., Die oströmischen Digestenkommentare und die Entstehung der Dige-sten, 1913; Stade, K., Der Politiker Diokletian und die letzte große Christenverfolgung, 1926; Levy, E., West Roman Vulgär Law. The Law of Property, 1951; Levy, E., Weströmisches Vulgarrecht. Das Obligationenrecht, 1956; Wieacker, F., Recht und Gesellschaft in der Spätantike, i9Ö4;Kaser, M., Das römische Privatrecht, 2. Abschnitt, 2. A. 1975; Bleicken, J., Prinzipat und Dominat, 1978; Käser, M., Ein Jahrhundert Interpolationenforschung, 1979; Söllner, A., Einführung in die römische Rechtsgeschichte, 3. A. 1985.

Die Germanen

Der Zug nach Süden

Germanien in seiner Gesamtheit wird, so schreibt der Römer Publius Cornelius Taci-tus um 98 n. Chr., von den Galliern, Rhätern und Pannoniern durch die Flüsse Rhein und Donau, sowie von den Sarmaten und Dakern durch gegenseitige Furcht und durch Gebirge geschieden. Das übrige umgibt das Weltmeer. Die Germanen selbst möchte ich für Urbewohner halten, nur ganz wenig durch Handelsverkehr und Gastfreundschaft mit anderen Völkern vermischt.

Tacitus, der Verfasser dieser ersten abgrenzenden Zeilen, wurde um 55 n.Chr. vielleicht in Terni in Umbrien geboren. Im Jahre 78 wandte er sich der öffentlichen Ämterlaufbahn zu, im Jahre 88 war er Prätor, im Jahre 97 zusammen mit Kaiser Nerva Konsul, später Statthalter der Provinz Asien. Demnach gehörte er zur führenden Schicht der Amtsträger Roms. Sein Hauptverdienst besteht allerdings in seinen schriftstellerischen Arbeiten, durch welche er der Nachwelt in Erinnerung geblieben ist. Von ihnen ist insbesondere die Schrift Germania bzw. De origine et situ Germa-norum (über die Entstehung und Lage der Germanen) berühmt geworden, weil sie die einzige in der römischen Literatur bekannte länderkundliche Einzeldarstellung ist und zugleich das wichtigste Zeugnis der Germanenkunde darstellt. Daneben verdient auch die Lebensbeschreibung seines Schwiegervaters Julius Agricola Beachtung, weil Agri-

// Germanenschlacht beiAquae Sextiae (102 v. Chr.). Nach einer Reliefdarstellung auf einem römischen Sarkophag

38 Die Germanen

Oberitalien von dem römischen Feldherrn Marius geschlagen und vernichtet, so daß dieser erste Ansturm im Ergebnis erfolglos blieb.

Gleichwohl begann damit bereits die Verdrängung der Kelten, in deren Siedlungsgebiete vor allem die nach Angaben der antiken Autoren zunächst an der Elbe sitzenden Sweben einrückten. Um 71 v. Chr. überschritt dann der Swebenführer Ariovist den Rhein, mußte sich aber von Caesar aus Gallien wieder zurückdrängen lassen. In den Jahren 12 bis 9 v.Chr. fielen die Römer unter Drusus, dem jüngeren Bruder des Kaisers Tiberius, in Germanien ein und drangen bis zur Weser und bis zur Elbe vor, wo Drusus durch die Erscheinung einer Frauengestalt vor weiterem Vordringen gewarnt worden sein soll. Im Jahre 9 n. Chr. kam es dann zur Schlacht im Teutoburger Wald, in welcher Hermann der Cherusker (Arminius) den römischen Statthalter Varus besiegte und damit zugleich der Ausdehnung der Römer nach Germanien Einhalt gebot.

Die Grenze zwischen Römern und Germanen bildeten fortan Rhein und Donau sowie auf einer Länge von 548 Kilometern der von den Römern in einigem Abstand hiervon etwa zwischen Hienheim (Kelheim) und Rheinbrohl (Koblenz) gezogene Limes (limes = Grenze). Begonnen hatte diesen im Jahre 84 n. Chr. Kaiser Domitian, doch erweiterten ihn noch Trajan und Hadrian. Er bestand aus Wall und Graben sowie einem Palisadenzaun bzw. im Süden einer Steinmauer. Mehr als tausend Türme und über hundert etwas weiter hinten liegende Kastelle, von denen etwa die Saalburg im Taunus oder Biricianae bei Weißenburg besonders bekannt sind, sicherten ihn, ohne ihn völlig undurchlässig zu machen. Seit dem Ende des dritten Jahrhunderts geriet er allerdings, nachdem er mehrfach durchbrochen worden war, in Verfall, überdauerte aber als erkennbarer Überrest an vielen Stellen bis zu seiner wissenschaftlichen Erfassung im 19. Jahrhundert.

Im 4. Jahrhundert werden dann nach Vorstößen der Markomannen, der Chatten, der Alemannen, der Goten und der Franken germanische Völkerschaften als besoldete Verbündete (foederati) in die römischen Grenzgebiete aufgenommen. Hierzu gehörten vor allem die Goten, Gepiden und Heruler, welche an der unteren Donau ins Reich der Römer eindrangen. Seit dem Jahre 375 n. Chr. gerieten sie zunehmend unter den Druck der von Osten einbrechenden Hunnen, deren Ansturm die sog. Völkerwanderung auslöste. In der Folge zogen die Westgoten über Italien nach Gallien und später nach Spanien, die Ostgoten nach Italien, die Wandalen über Spanien nach Nordafrika, die Burgunder und Alemannen an den oberen Rhein, die Franken vom Niederrhein nach Gallien, in das die Hunnen nur vorübergehend hatten eindringen können, die Angeln, Juten und Sachsen nach Britannien sowie schließlich die Langobarden von der Elbe in das nach dem Untergang der Ostgoten im Kampf um Rom frei gewordene Italien.

Danach war nach knapp zweihundert Jahren kriegerischer Unruhe ein gewisser Abschluß erreicht. Die westliche Hälfte des römischen Reiches war im wesentlichen von germanischen Eroberern besetzt, welche sich einige Zeit noch als Statthalter der Römer verstanden, danach aber selbständig handelten. Sie bildeten eigene Reiche von unterschiedlicher Dauer, welche in etwa dem zahlenmäßigen Verhältnis zur Vorbevölkerung entsprach. Rasch gingen die Vandalen unter in Nordafrika, langsamer wurden Ostgoten und Langobarden in Italien, Westgoten und Sweben in Spanien, Franken und Burgunder in Gallien aufgesogen. Sie alle aber waren schon keine Germanen mehr, sondern gehörten eigenen, spätestens etwa mit dem Untergang Roms verselbständigten Einzelvölkern an.

Groß und blond

|

|

|

|

|

|

Das rekonstruierte römische Limeskastell Saalburg im Taunus

Literatur: Bieder, T., Geschichte der Germanenforschung, Bd. i ff. 1921 ff.; Reallexikon der germanischen Altertumskunde, hg. v. Hoops, J., Bd. 1 ff. 1911 ff., 2. A. Bd. iff. 1973 ff.; Kossinna, G., Die deutsche Vorgeschichte, 7. A. 1936; Haller, J. — Dannenbauer, H., Der Eintritt der Germanen in die Geschichte, 3. A. 1957; Wenskus, R., Stammesbildung und Verfassung, 1961; Nack, R., Germanen. Land und Volk der Germanen, 1965; Kellermann, V., Germanische Altertumskunde, 1966; Die Germania des Tacitus, erl. v. Much, R., 3. A. hg. v. Lange, W. 1967; Die Germanen, hg. v. Krüger, B., Berlin 1976; Mildenberger, G., Sozial- und Kulturgeschichte der Germanen, 2. A. 1977; Köbler, G., Rechtsgeschichte, 3.A. 1982; Germanenprobleme aus heutiger Sicht, hg. v. Beck, H., 1986; Kroeschell, K., Germanisches Recht als Forschungsproblem, FS Thieme, H., hg. v. Kroeschell, K., 1986, 3 ff.

Groß und blond

Daher trete ich der Ansicht derjenigen bei, schreibt Tacitus, dessen Germania allein durch eine Hersfelder, vielleicht zwischen 830 und 850 entstandene und 1455 nach Italien gebrachte und seitdem stückweise verschollene Handschrift überliefert ist, die Germaniens durch keinerlei Blutmischung mit Fremden entstellte Bevölkerung für einen eigenartigen, reinen und nur sich selbst gleichen Menschenschlag halten. Daher ist auch die Leibesbeschaffenheit, trotz der großen Volksmenge, bei allen dieselbe: Trutzige blaue Augen, gelbliche Haare, mächtige, doch nur zum Ansturm tüchtige Leiber. Für mühsame Arbeit fehlt ihnen die Ausdauer. Am wenigsten ertragen sie Durst und Hitze. Gegen Kälte und Hunger sind sie durch Himmel und Boden abgehärtet.

Die Germanen

|

|

14 Kopf des germanischen Mannes von Tollund/Jütland

Diese Aussagen sind vielfach unterschiedlich aufgefaßt worden. Zum einen hat man Anstoß daran genommen, daß die Germanen nur sich selbst gleich gewesen seien, und hat die Farbe ihrer Haut, Augen und Haare sowie die Form ihres Schädels und Gesichtes für allgemein indogermanisch erklärt. Zum anderen hat man nicht zuletzt aus der Beschreibung des Tacitus ein besonderes, rassistisches Menschenbild nordischer Herrenmenschen gewonnen.

Überprüft man diese Vorstellungen an Hand bildlicher Darstellungen und archäologischer Funde, so ergibt sich, daß die Germanendarstellungen der antiken Kunst keinen anthropologisch einheitlichen Typ abbilden. Bei den überlieferten Skeletten bzw. Skelettstücken zeigt sich für die Steinzeit eine große Variationsbreite der Schädel und Gesichtsformen, die von auffallender Langschädeligkeit bis zu gänzlicher Rund-schädeligkeit reicht. Die durchschnittliche Größe steigt von der mittleren Steinzeit bis zur jüngeren Steinzeit bei Männern von 165 cm auf 175 cm, bei Frauen von 151 cm auf fast 160 cm. Aus der Bronzezeit liegen nur wenige Skelette vor, weil seit der jüngeren Bronzezeit die Brandbestattung üblich wurde. Die Größe der Männer schwankt dabei zwischen 166 und 175 cm, das einzige Frauenskelett deutet auf eine Größe von 15 j cm hin. Die wenigen auswertbaren Männerschädel sind kurzschädelig, der einzige Frauenschädel ist langschädelig.

Groß und blond 41

Seit der Zeitenwende werden die Toten dann wieder überwiegend unverbrannt bestattet, so daß sich sicherere Aussagen treffen lassen. Die Skelette ergeben eine Durchschnittsgröße der Männer von 172,3 cm und der Frauen von 159,7 cm, was nach Einschätzung der Archäologen als verhältnismäßig großwüchsig anzusehen ist, obgleich die Maße der jüngeren Steinzeit nicht ganz erreicht werden. Bei vier Fünfteln der meßbaren Schädel liegt Langschädeligkeit vor. Hieraus wird insgesamt die Folgerung gezogen, daß die germanischen Bewohner Mittel- und Nordeuropas im Hinblick auf Körpergröße und Kopfform einen verhältnismäßig einheitlichen großwüchsigen und langschädeligen Eindruck erweckt haben müssen.

Wenn auch das Land nicht durchweg den gleichen Anblick bietet, so fährt Tacitus fort, ist es doch im allgemeinen entweder vor Wäldern starrend oder durch Sümpfe entstellt. Es ist feuchter gegen Gallien hin, windiger gegen Norikum und Pannonien (Donaugebiet). Es ist fruchtbar, doch ohne Obstbäume, reich an Vieh, das aber meist von kleiner Art. An den Rindern vermißt man die mächtigen Hörner. Sie freuen sich der Zahl. Die Herden bilden den einzigen und begehrtesten Schmuck.

Hieraus wurde früher geschlossen, daß Germanien keine Waldwildnis gewesen sei. Die Wälder seien nur, abgesehen von ihrem Urwaldcharakter, ausgedehnter gewesen als heute. Dem scheint es jedoch zu widersprechen, daß die von der Archäologie gesicherten, siedlungsanzeigenden Fundorte fundfreie und fundarme Zonen erkennen lassen. Dementsprechend müßten, wie Tacitus dies an anderer Stelle auch durchaus andeutet, geschlossene Siedlungszonen durch Ödlandgebiete getrennt gewesen sein. Die Siedlungsgebiete könnten lichter Wald mit eingestreuten waldfreien Siedlungen oder parkartige Landschaften gewesen sein.

Die Fruchtbarkeit des Bodens wird durch archäologische Funde bestätigt. Sie zeigen als Getreidearten Gerste, Weizen und Hirse, welche schon in der Steinzeit bekannt waren, sowie Hafer und Roggen. Dazu kommen Erbsen, Linsen, Bohnen, Mohn, Möhren, Rüben, Flachs, Hanf und Waid. Entgegen den Angaben des Tacitus könnte es Apfel, Birne, Pflaume und Kirsche bereits gegeben haben, wenn auch Obstreste in den germanischen Siedlungen weitgehend zu fehlen scheinen.

Die Angaben zur Tierhaltung lassen sich durch Funde gut bestätigen. Nach diesen gehören etwa die Rinder der Siedlung Tofting zu einer kleinwüchsigen Rasse. Sie tragen ziemlich kurze Hörner. Vielleicht geht beides auf zunehmende Domestikation zurück. Die Zahl der Rinder dürfte recht unterschiedlich gewesen sein. Zum einen sind nämlich Stallanlagen ergraben worden, welche die Möglichkeit der Unterbringung von bis zu fünfzig Rindern erkennen lassen. Daneben scheint es aber auch Höfe mit recht kleinen Stallanlagen oder anscheinend überhaupt ohne Ställe gegeben zu haben.

Daß die germanischen Völker, erklärt Tacitus weiter, keine Städte bewohnen, ist allbekannt. Nicht einmal zusammenhängende Wohnungen dulden sie, sondern siedeln einzeln und abgesondert, wo einem gerade eine Quelle, ein Hain oder eine Wiese gefällt. Ihre Dörfer bestehen nicht aus verbundenen und zusammenstoßenden Gebäuden, vielmehr umgibt jeder sein Haus mit einem Hof, sei es wegen der Feuergefahr, sei es aus mangelhafter Bautechnik. Steine und Ziegel verwenden sie nicht. Ihr einziger Baustoff ist Holz, roh und unbehauen, ohne Rücksicht auf Gestalt oder Schönheit. Nur einzelne Stellen bestreichen sie mit reiner und leuchtender Erde, daß es den Eindruck von Malerei und farbigem Zierwerk macht. Sie graben auch unterirdische Höhlen und bedecken sie mit einer dichten Lage von Dung, als Zufluchtsort für den Winter und als Vorratsraum.

44

Die Germanen

|

|

|

1 u |>(th) a r k g w |

|

r |

p\

k 1^ K

s \V K

i;a Bügelfibel von Beuchte/Niedersachsen (f}o-6oo)

I

I r l\ ^ /\ mit dem Anfang des Runenalphabets

h n i j T p

t b • m 1 >j(ng) d o /j b Runenalphabet (nach Krause-Jankuhn)

Hilf, Ingubora, meine liebe Schwester, mir dem Wag gegenüber. Bei den sog. Weserrunen des 4. bis 6. Jahrhunderts konnten sogar erst in jüngster Gegenwart mit Hilfe modernster Forschungsmethoden der Lichtschnittmikroskopie Fälschung und echte Überlieferung geschieden werden.

Inhaltlich erbringen die meist ganz kurzen und selbst im umfangreichsten Fund nur 192 Zeichen umfassenden Inschriften vor allem Namen, sei es des Ritzers, sei es des Trägers, sei es eines Bedachten, sei es eines der verschiedenen, in der hochmittelalterlichen Überlieferung recht menschlich wirkenden Götter. Sachlich bedeutsame Aufschlüsse lassen sich ihnen nur selten entnehmen.

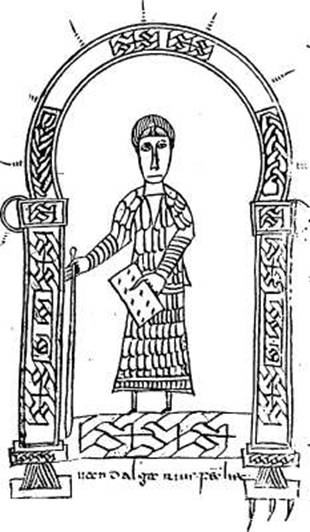

Diese Lage ändert sich erst, als die Germanen mit der Übernahme des seit dem 2. Jahrhundert zunehmend verbreiteten Christentums (177 Gemeinde in Lyon, um 2jo Bischöfe in Arles, Narbonne, Toulouse, Clermont, Limoges, Tours und Paris, wenig später in Reims und Trier) erneut mit der antiken Schriftlichkeit in Berührung kamen. Dies war am frühesten vielleicht bei den vielfach mit der Insel Gotland in Verbindung gebrachten Goten der Fall, welche über die Weichsel allmählich zum Schwarzen Meer gezogen waren und bei denen die neue Lehre vielleicht zuerst von kappadokischen Kriegsgefangenen verbreitet wurde, welche 264 n. Chr. in die Hände der Goten fielen. Von ihnen stammte mütterlicherseits der Gote Wulfila (Ulfilas) ab, der um 341 von Bischof Eusebius von Nikomedien zum Missionsbischof der Westgoten geweiht wurde. Er übersetzte fast die gesamte Bibel aus dem Griechischen ins Gotische. Von dieser Übersetzung sind sieben Handschriften des frühen 5. bis 7. Jahr-

Die Leichen im Moor 4j

hunderts erhalten, welche vor allem neutestamentliche Teile überliefern. Die vielleicht bei dieser Gelegenheit von Wulfila selbst erfundene Schrift geht bei den meisten Buchstaben auf die Form der entsprechenden griechischen Buchstaben, in einzelnen Fällen (h, r, s) aber auf die Formen lateinischer Buchstaben oder die Formen von Runen (th, j, u, f, o) zurück.